唐代诗人白居易的《琵琶行》,以七言歌行的形式,讲述了一位琵琶女漂泊沦落的悲情故事,抒发了诗人“同是天涯沦落人”的深刻共鸣。其语言婉转流畅,意境凄美深远,千百年来传唱不衰。当这首不朽的诗篇,遇上中国书法艺术中最为奔放、最具表现力的“墨柳草书”(此处或为泛指某家风格或特指,常以“狂草”为类),便成就了一场视觉与文学交融的盛宴。

草书,尤其是狂草,以其线条的连绵飞动、结构的跌宕起伏和气势的磅礴宣泄著称。它超越了文字作为符号的实用功能,直接以点画、墨韵来传达书写者的情感与心绪。用这样的笔法来书写《琵琶行》,可谓相得益彰。诗中“弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志”的幽怨,“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”的乐音变幻,以及“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿”的最终情感爆发,都为草书艺术家提供了极其丰富的情感素材与节奏蓝本。

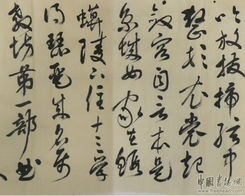

观一幅以“墨柳”风格(或可理解为如柳枝般柔韧又劲健的线条)书就的《琵琶行》长卷,我们仿佛能亲历那场浔阳江头的夜宴。开篇“浔阳江头夜送客”数字,或尚存行楷笔意,稳重而萧瑟;至“忽闻水上琵琶声”,笔势渐开,线条开始流动,似有寻觅与惊喜;待到具体描写乐声与身世时,笔墨完全进入狂草之境——长线条如泣如诉,盘旋往复;枯笔飞白似断还连,宛如哽咽;浓墨重处如悲愤凝噎,淡墨轻扫处似往事如烟。那笔下忽疾忽徐的节奏,正对应着琵琶曲的“嘈嘈切切”与叙事情感的起伏跌宕。书写者将自己的理解与感慨倾注于毫端,使观者不仅能“读”诗,更能“看”到音乐的旋律与情感的波澜。

因此,草书《琵琶行》不再仅仅是文字的抄录,而是一次伟大的再创作。它用无声的笔墨,捕捉并放大了诗中有声的哀戚与无声的慨叹。白居易用文字为琵琶女与失意文人造像,而草书大家则以铁画银钩,为这首诗歌本身谱写了一曲视觉的乐章。诗情与书意在此水乳交融,共同诉说着穿越时空的、关于人生际遇与艺术永恒的衷情。这便是中国传统文化中,诗文与书法相辅相成、彼此升华的至高境界。