《琵琶行》是唐代诗人白居易的长篇叙事诗杰作,诗中通过一次江畔的偶然邂逅,将琵琶女高超的琴艺、半生的飘零与诗人自身“同是天涯沦落人”的贬谪之慨,紧密交织,谱写了一曲穿透时空的悲歌。其节选部分,尤其集中体现了音乐描写的登峰造极与情感共鸣的深刻普遍。

江心秋月闻仙乐:出神入化的音乐摹写

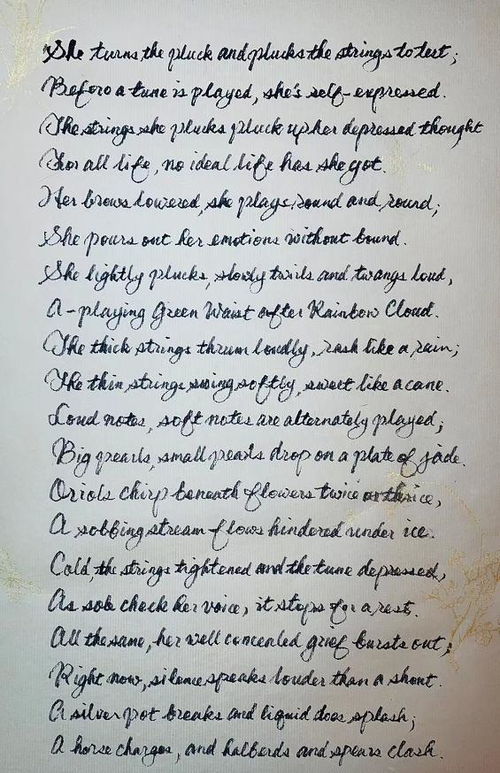

诗中最脍炙人口的,莫过于对琵琶演奏的绝妙刻画。诗人运用一系列精妙比喻,将抽象的听觉感受转化为可触可感的视觉形象。“大弦嘈嘈如急雨”,摹写粗重弦音之密集震撼;“小弦切切如私语”,刻画细碎音符之幽微缠绵。“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”,更是以珠玉撞击琉璃的清脆玲珑之声,形容乐音高低错落、和谐悦耳的境界。继而,“间关莺语花底滑”写其流畅,“幽咽泉流冰下难”状其凝涩。音乐不仅有形象,更有情节与情绪:从“银瓶乍破水浆迸”的激越突进,到“铁骑突出刀枪鸣”的杀伐铿锵,最终归于“四弦一声如裂帛”的决绝收束。这已非单纯的声音记录,而是一段用音符讲述的、跌宕起伏的生命故事,让无形的音乐获得了血肉与灵魂。

天涯沦落共此情:命运交织的深刻共鸣

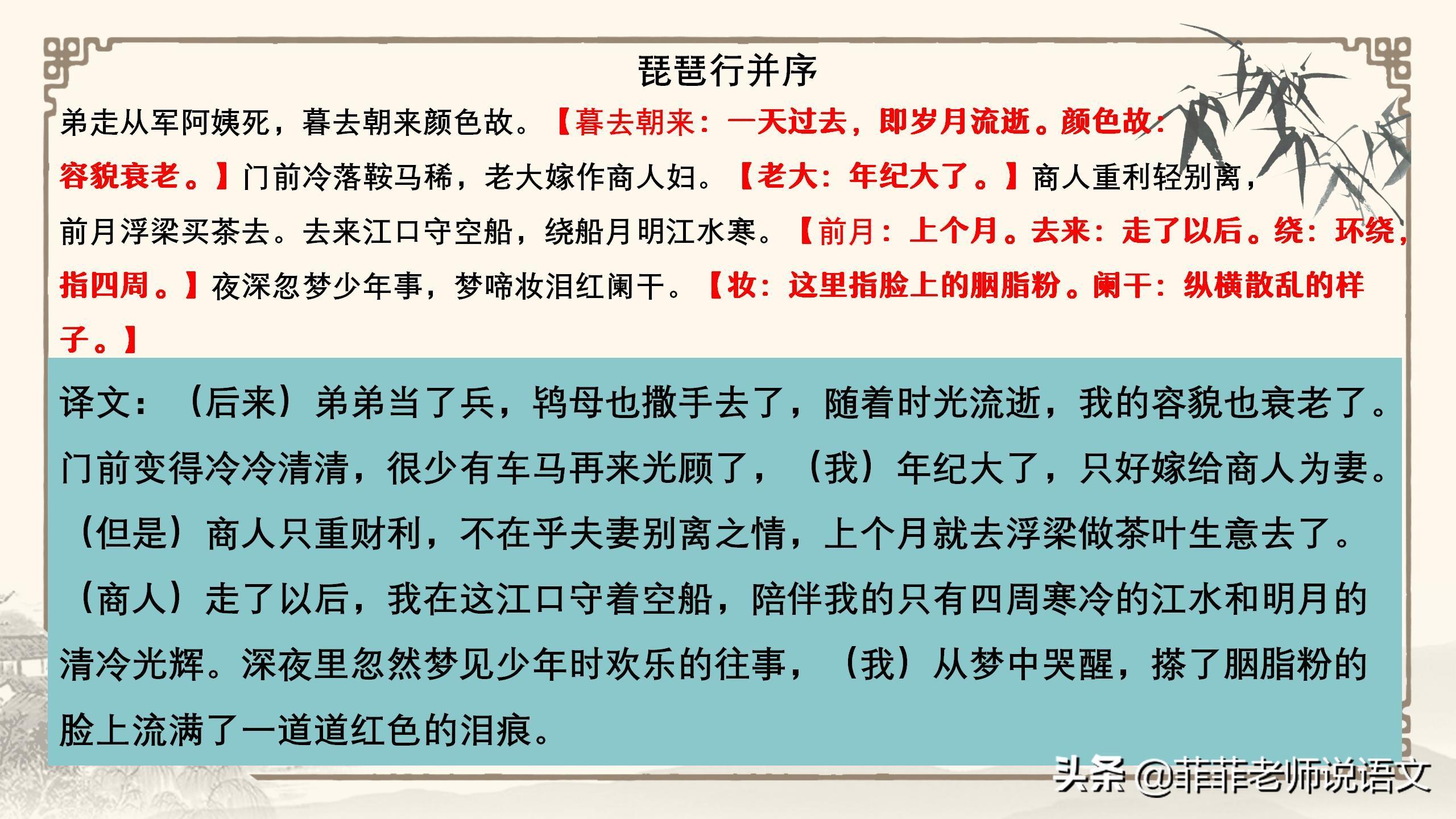

若仅有高超的琴技描摹,《琵琶行》或可成为一篇优秀的音乐评论。其不朽的魅力,更在于由乐声触发的、深刻的人生际遇共鸣。琵琶女“自言本是京城女”的倾诉,从“曲罢曾教善才服”的荣光,到“暮去朝来颜色故”的迟暮,最终“老大嫁作商人妇”而独守空船的凄凉,勾勒出一条清晰的人生下坠曲线。这条曲线,恰恰击中了诗人白居易的心弦。彼时,诗人因直言进谏遭贬,从帝都长安的谏官沦为江州司马,抱负难展,孤寂郁结。于是,“我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧”。琵琶女的琴声与身世,如同一面镜子,照见了诗人自身的迁谪之痛与失意之悲。那穿透力极强的“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”,道出了超越具体身份、跨越个体经历的普遍性生命体验——关于才华与际遇的错位,关于繁华与落寞的变迁,关于人生无法掌控的漂泊感。这种基于共同命运创伤的深刻理解与同情,使他们的相逢超越了世俗交际,升华为精神层面的知音互鉴。

不朽诗篇:艺术对命运的超越与抚慰

这次相遇以“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿”的震撼场景定格。诗人的泪水,既是为琵琶女而流,也是为自己而流,更是为所有在命运洪流中沉浮的“沦落人”而流。《琵琶行》的伟大之处在于,它并未止步于悲伤的宣泄。通过将个人的痛苦经历转化为极其精美的艺术表达(无论是琵琶女的演奏,还是白居易的诗篇),作品本身完成了一次对不幸命运的超越。那曾让琵琶女“梦啼妆泪红阑干”的往事,那曾让诗人叹息“谪居卧病浔阳城”的苦闷,都在诗歌与音乐的交融中得到了凝练、升华,成为可以共享、可以抚慰人心的审美对象。

因此,《琵琶行》节选所呈现的,远不止一场秋风江月下的音乐表演。它是一个结构精妙的双重奏:第一重是琵琶弦上的音乐叙事,第二重是诗人笔下的命运诗篇。两者同声相应,共鸣出一个永恒的主题:在无常世事与坎坷人生中,唯有深刻的理解、真挚的同情与不朽的艺术,能够跨越身份的鸿沟,抵达人类心灵的深处,给予孤独者以慰藉,为漂泊者提供一座精神上的栖息之所。这或许正是它历经千载,依然能拨动后世读者心弦的原因所在。