作为后学,试以拙笔解读《琵琶行》,诚惶诚恐,唯望前辈们斧正。

《琵琶行》之所以能跨越千年仍激荡人心,不仅在于其“同是天涯沦落人”的共鸣,更在于白居易以琵琶为媒,构建了一个声音与情感交织的宇宙。全诗以江月秋夜为布景,以琵琶声为线索,将歌女的身世浮沉与诗人的宦海飘零巧妙地绾合在一起。

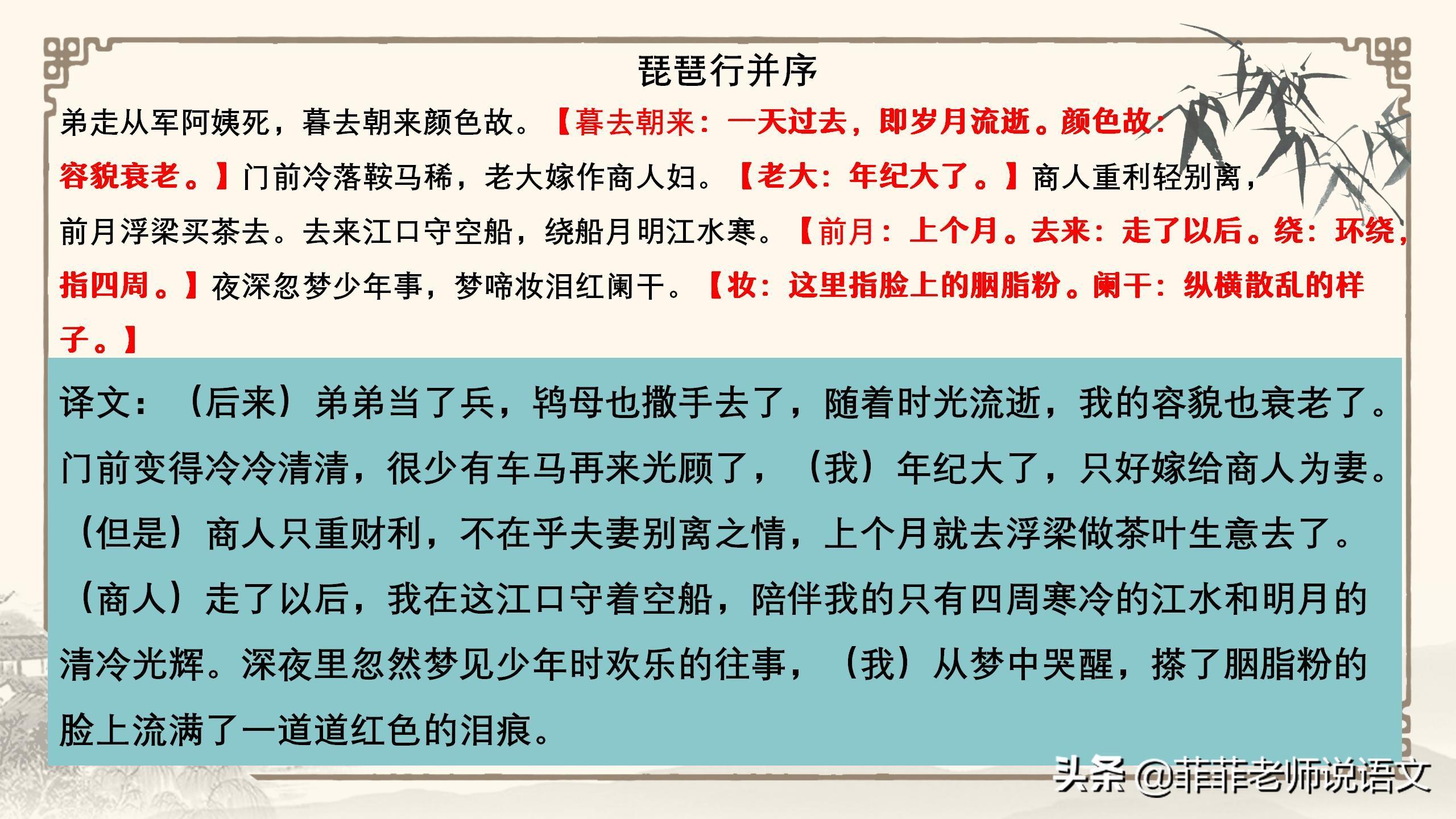

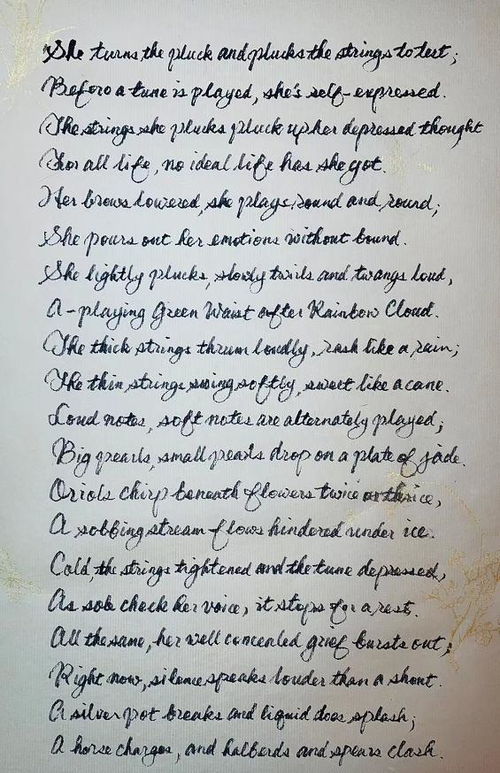

“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情”,这开篇的定调便揭示了全诗的核心:情感先于技巧,心绪驾驭音符。白居易笔下的琵琶声是有形态的——“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”;是有温度的一—“冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇”;更是有命运的——“夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干”。这哪里是单纯的音乐描写?分明是将一个灵魂的颤抖、一个时代的叹息,都凝结在四根弦上。

最妙的是诗人自身的介入。“我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城”,当琵琶女的身世叙述戛然而止,诗人的自我剖白便自然流淌而出。从听曲者到倾诉者,角色的转换不着痕迹。琵琶女的“门前冷落鞍马稀”与诗人的“谪居卧病浔阳城”形成了镜像般的互文,使个人感伤升华为对命运无常的普遍观照。

“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”这结句的设问,实则是无需回答的确认。青衫之泪,既为琵琶女而洒,也为自身际遇而流,更为所有在时代洪流中漂泊的灵魂而落。这种将个人体验转化为普遍人类情感的功力,正是《琵琶行》不朽的关键。

重读此诗,仿佛能看见浔阳江头那永恒的秋夜:月光如水,枫叶荻花在风中低语,琵琶声穿越时空的帷幕,而两位天涯沦落人的对话,仍在每个失意者的心中回响。这或许就是伟大诗歌的力量——它从未真正结束,只是在每个需要它的时代,等待被重新听见。