日本自公元5世纪引入汉字以来,这一文字体系已在日本社会扎根逾千年。与韩国全面弃用汉字的文字改革不同,日本在保留汉字的同时创造出平假名、片假名等辅助文字系统,形成了独特的文字生态。日本坚守汉字传统的背后,蕴含着深刻的文化认同与实用考量。

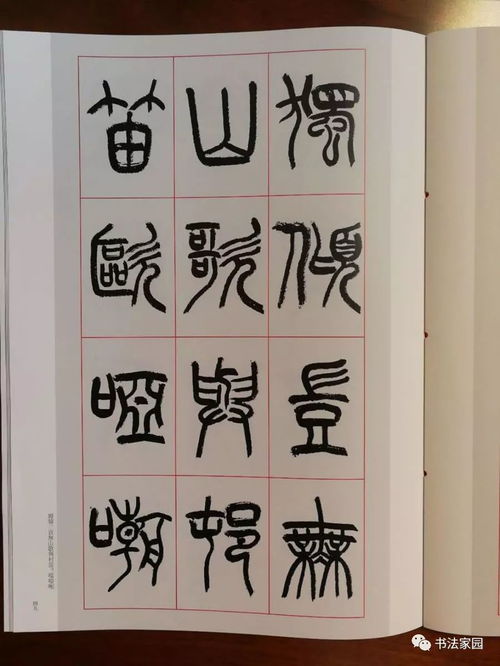

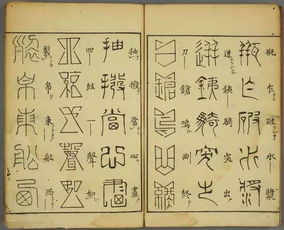

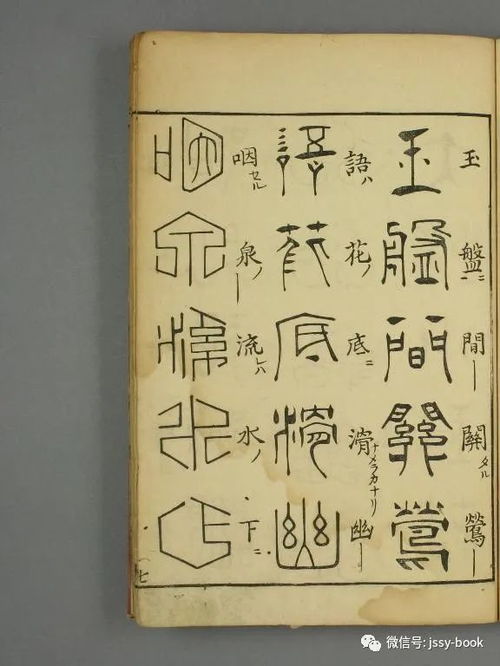

汉字在日本的应用规模令人惊叹:日本政府颁布的《常用汉字表》收录2136字,但实际使用的汉字总数超过5万个,远超现代中文约3万字的常用字库。这一现象源于日本对汉字文化的创造性发展——他们不仅保留古汉语用字,还创造出大量「和制汉字」(如「峠」「榊」等),并赋予汉字新的音读(音読み)和训读(訓読み)体系。

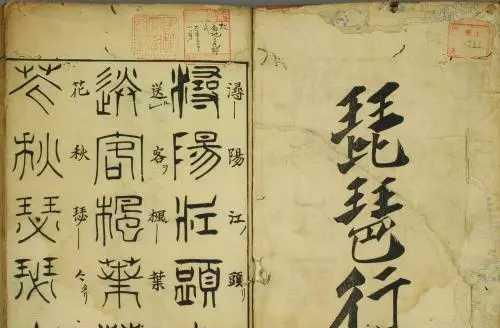

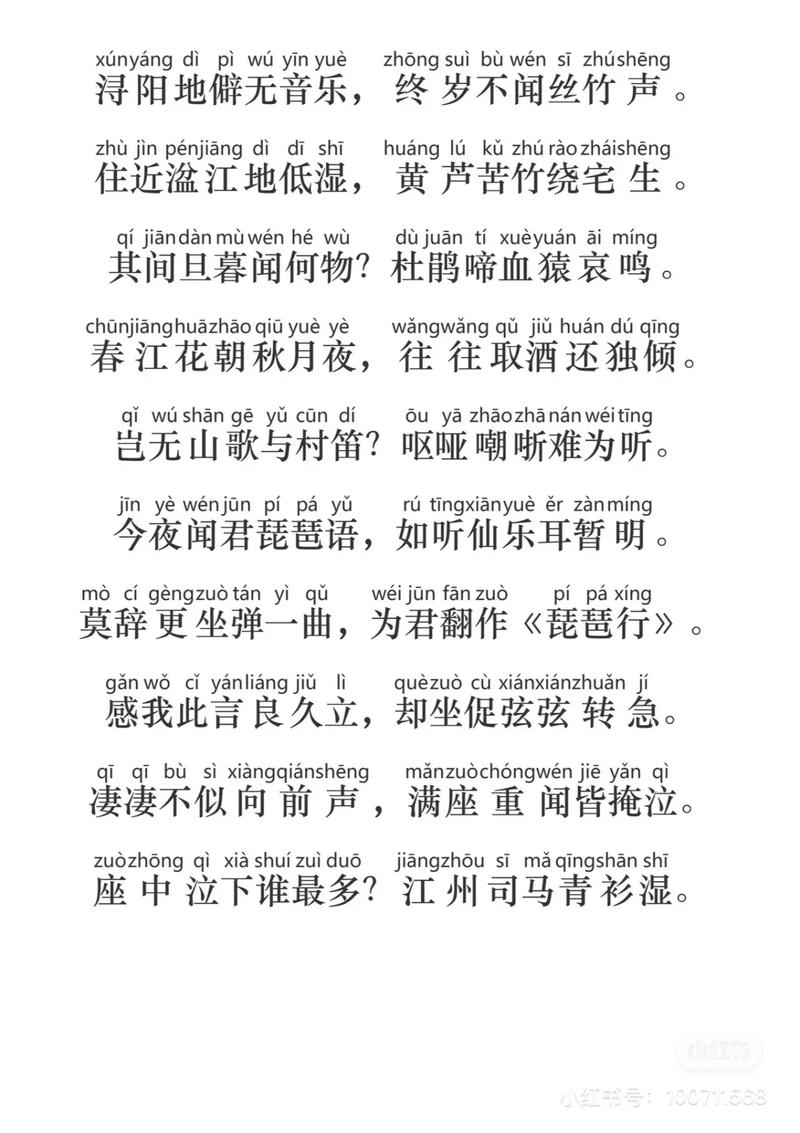

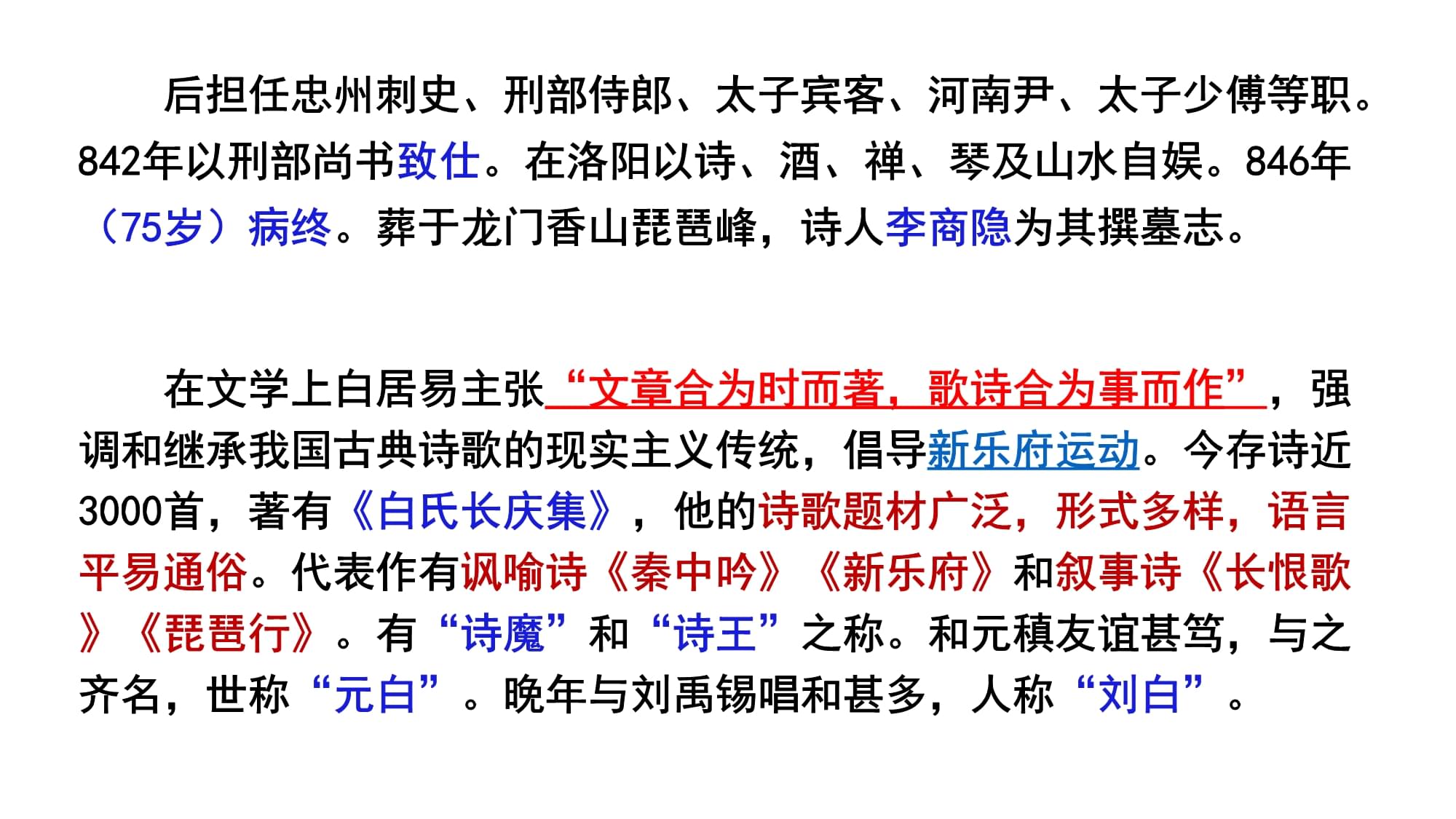

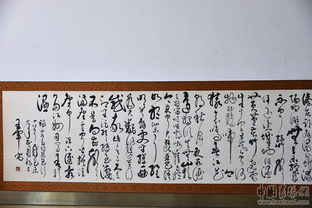

以《琵琶行》为例,这首白居易的经典诗作被收录于日本中学教材,学生需要掌握诗中「浔阳江头夜送客」「大弦嘈嘈如急雨」等句中的复杂汉字。这种对汉诗修养的重视,体现着日本将汉字视为连接东亚文明的重要纽带。相较韩国推行纯谚文书写后出现的历史文献断层,日本通过保留汉字成功维系了与古代文化典籍的连续性。

从实用角度观察,汉字的表意特性有效弥补了日语同音词过多的问题。例如「こうしょう」这个读音可对应「交渉」「高尚」「考証」等十余个词语,仅凭假名书写极易产生歧义。而在信息技术时代,日本开发的JIS汉字编码体系支持数万字符,确保各类文献能精准数字化——包括《万叶集》古写本中的异体字都能完整呈现。

值得注意的是,当代日本出现汉字能力衰退的隐忧。根据文化厅调查,能正确书写「薔薇」「憂鬱」等复杂汉字的年轻人比例持续下降。为此日本文部科学省在2020年修订《常用汉字表》,新增「俺」「麺」等28字,同时推出汉字能力检定考试以强化文字教育。

汉字在日本走过的千年历程,折射出文明交流的特殊范式:既非全盘接收亦非简单割裂,而是通过本土化改造形成共生体系。这种文字智慧或许正是日本能同时编纂收录5万汉字的《大汉和辞典》,又将《琵琶行》这样的汉诗名篇传诵至今的深层原因。