在璀璨的唐宋诗坛上,白居易以其深沉的笔触和悲悯的情怀,成为照亮无数人心灵的一束光。而《琵琶行》正是这光芒中最动人的一束,穿越千年时光,依然温暖着无数游子与失意者的心。

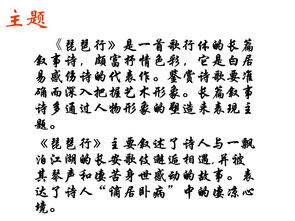

《琵琶行》创作于元和十一年(816年),时值白居易被贬江州司马期间。诗中通过一位琵琶女的悲剧命运,巧妙地将个人仕途失意与普通百姓的悲欢离合交织在一起。"同是天涯沦落人,相逢何必曾相识"的千古名句,道出了人世间最为深刻的共鸣——在命运的洪流中,每个人都是漂泊的过客。

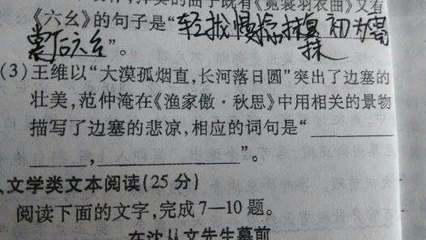

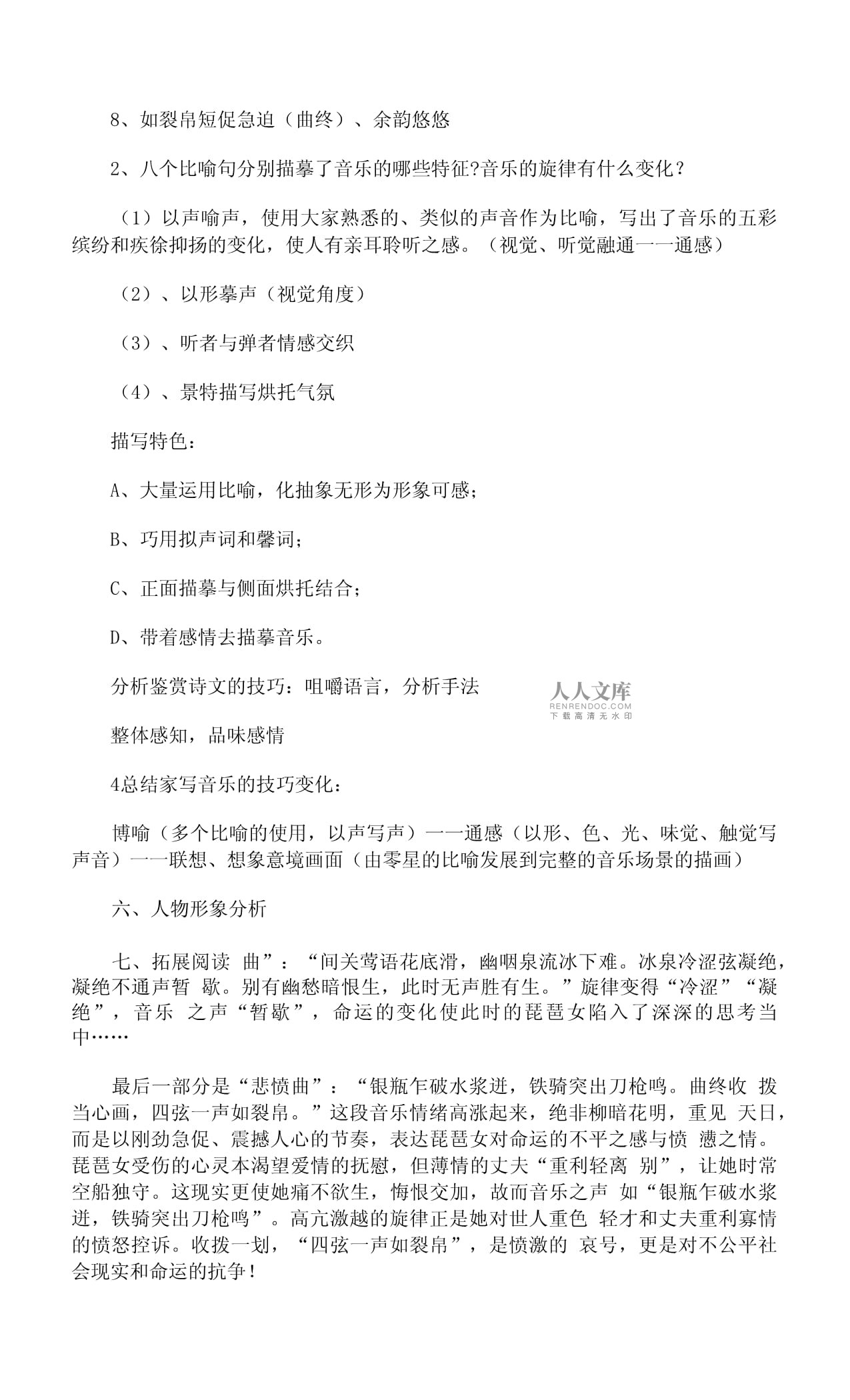

这首诗的艺术成就首先体现在其精湛的音乐描写上。从"转轴拨弦三两声"到"大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语",白居易将抽象的琵琶声化为具体可感的意象,让读者仿佛亲耳聆听到那悲凉婉转的旋律。这种化不可见为可见的艺术手法,展现了他超凡的语言驾驭能力。

更重要的是,《琵琶行》超越了个人的哀愁,升华为对普遍人生困境的深切关怀。诗中琵琶女"老大嫁作商人妇"的无奈,与诗人"谪居卧病浔阳城"的落寞相互映照,构成了唐代社会不同阶层人士共同的精神困境。这种跨越阶级的人文关怀,使得《琵琶行》成为真正意义上的大众诗歌。

千余年来,《琵琶行》以其真挚的情感和深刻的人生感悟,在不同的时代持续发挥着抚慰人心的作用。无论是遭遇仕途挫折的士人,还是经历生活磨难的百姓,都能在这首诗中寻得共鸣与慰藉。它告诉我们:人生难免失意,但通过艺术的表达和心灵的共鸣,我们能够在彼此的伤痛中找到继续前行的力量。

正如诗中所言:"座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。"白居易的泪水不仅是为琵琶女而流,更是为所有在命运中挣扎的灵魂而流。《琵琶行》这束诗坛之光,至今仍在照亮着我们前行的道路,提醒我们:在人生的漂泊中,艺术与共情永远是最温暖的港湾。